Geschichte

ROTTENBUCH VON DER GRÜNDUNG BIS 1803

Die (uns bisher bekannte) erste urkundliche Erwähnung – die Gründungsurkunde Rottenbuchs – datiert vom 27. Dezember 1073. Es gilt aber als gesichert, dass bereits um 950 in der Zelle Raitenbuech einige Einsiedler in einem klosterähnlichem Verbund zusammen lebten. Dieser Cella und der damit verbundenen Marienkirche schenken Herzog Welf I. von Baiern und seine Frau Judith ihren Besitz Bebingoe mit Häusern, Wiesen, Wäldern und Einkünften und 31 weitere Anwesen am linken Ufer der Ammer ganz nahe bei Raitenbuech.

Diese Schenkungen wurden zur wirtschaftlichen Grundlage für das Zusammenleben der Rottenbucher Kleriker, die mit der damaligen Kirchenreform ernst machen wollten. Für die geistliche Ausrichtung dieser Gemeinschaft wurde Bischof Altmann aus Passau richtungsweisend. Er führt für Rottenbuch die „Regel“ des Heiligen Augustinus ein und entsendet die ersten Chorherren vom Stift Nikola bei Passau in das neue Kloster Rottenbuch. Bereits 1085 beginnen die Chorherren mit dem Bau der romanischen Klosterkirche. Am 6. März 1090 verleiht Papst Urban II. mit Gewährung der Libertas Romana ein Privileg; er erwählt das Augustiner-Chorherrenstift zum päpstlichen Eigenkloster und stellt es unter seinen Schutz. Rottenbuch wird durch seine Vorbildfunktion das Zentrum der Kanonikerreform in Bayern und Pflanzstätte des neuen Ordens; es besiedelt in kurzer Zeit mehrere andere Stifte in Bayern und darüber hinaus.

Am 28. Januar 1092 wird die Libertas Romana für Rottenbuch nochmals bestätigt, als Zeichen der Wertschätzung des Papstes , auch als Dank dafür, dass das Kloster seit 1075 päpstlicher Stützpunkt im Investiturstreit ist und für papsttreue Bischöfe und Kleriker zu einer Zufluchtsstätte wurde. Auch Bischof Otto von Freising erkennt die vorbildliche Haltung Rottenbuchs an und ernennt 1140 den Propst von Rottenbuch zum Archidiakon für den Ammergau und das Werdenfels; der Archidiakonat ging auch auf alle nachfolgenden Pröpste bis 1803 über. Welf II. schenkt 1110 seinen Besitz in der Flur Wiltsteyg dem Chorherrenstift. Alle gestifteten Güter bleiben bis zur Säkularisation im Eigentum des Stiftes und bilden mit den Ortschaften Böbing, Wildsteig und Rottenbuch die Hofmark Rottenbuch.

Das Augustinerchorherrenstift wurde für Jahrhunderte ein reges Kultur- und Seelsorgezentrum im oberbayerischen Voralpenland. Neben der Stiftspfarrei der Hofmark betreuen Rottenbucher Chorherren als Pfarrer unter anderem auch Bayersoien und Kohlgrub, Ober – und Unterammergau. Besitzungen in fruchtbareren Gegenden, wo auch Acker- und Weinbau möglich waren, wurden erworben oder als Schenkung dem Kloster übereignet. Zwischen dem Kloster als Grundherrn und den Pächtern, Handwerkern und Angestellten im Dienst des Klosters, den Eigenleuten entwickelte sich über Jahrhunderte hinweg eine Lebens- und Schicksalsgemeinschaft.

Dieses Zusammenleben war nicht immer spannungsfrei. Die Neuvergabe bzw. Bestätigung der Güter, die Regelung der Abgaben, die Schararbeit, die Verpachtungsmodalitäten und die Einhaltung gegenseitiger Rechte und Pflichten führte immer wieder zu kontroversen Ansichten und zu Auseinandersetzungen, die aber meist in gutem Einvernehmen, manchmal auch gerichtlich, geklärt werden konnten. Zumindest waren die Bauern der Hofmark mit ihrem Grundherrn soweit zufrieden, dass sie sich beim schwäbischen Bauernaufstand nicht gegen das Kloster stellten, weil die Beschwerden der Zwölf Artikel der schwäbischen Bauern die Hofmarksuntertanen kaum tangierten. Im Gegenteil: sie stellten sich in mutiger Treue vor das Kloster und den Landesherren. Schon ab dem sechzehnten Jahrhundert kam es zu einem jährlichen Treffen von Propst, Konvent, Richter und Bauernschaft bei dem – ähnlich einer Bürgerversammlung – alle anstehenden Probleme offen angesprochen und erörtert wurden.

Die wirtschaftliche Entwicklung erfuhr im Spätmittelalter durch zwei große Brandkatastrophen die das Stift in Schutt und Asche legten einen Rückschlag, der zu existenziellen Bedrohung für das Stift wurde. Ein Niedergang der inneren Verfassung des Konventes bracht den Gemeinschaftsgeist zum Erliegen. Unter schwierigen Bedingungen wird jedoch ein geistiger Neuanfang möglich. Das unterstützende Eingreifen von Kaiser Ludwig dem Bayern rettet das Stift aus der wirtschaftlichen Not. Zu Beginn des fünfzehnten Jahrhunderts brachen neue Unruhen über das Kloster herein: 1400 Tiroler Bauern fielen brandschatzend in der Hofmark ein und nachdem 1417 der Turm des Münsters einstürzte, schien Rottenbuchs Ende gekommen!

Mit Propst Georg wurde ein weitsichtiger und kluger Mann an die Spitze des Klosters gewählt, dem es gelang einen geistigen Neuanfang und wirtschaftlichen Aufschwung zu bewältigen. Der Turm wurde neu errichtet, Prälatur und Maierhof gebaut und die romanische Kirche wird im gotischen Stil umgestaltet. Es beginnt die Wallfahrt auf den Hohenpeißenberg, die ab 1604 ganz vom Kloster betreut wird. Der Personalstand des Stiftes hat sich so gut entwickelt, dass am Ende des 16. Jahrhunderts das Augustiner-Chorherrenstift Rottenbuch zu den größten bayerischen Klöstern zählt. Während des dreißigjährigen Krieges wurde das Kloster und die Hofmark mehrmals überfallen, geplündert und in Brand gesetzt. Zwischen 1633 und 1635 wütet die Pest in der Hofmark und sehr viele Menschen fallen ihr zum Opfer und werden hinweggerafft. In den nächsten Jahrzehnten führt die Behebung der Schäden, welche Krieg, Plünderung und Seuchen angerichtet hatten, zu einer Wiederherstellung der äußeren, aber die Beachtung mustergültigen Ordenslebens auch zu einer erneuerten inneren Ordnung. Die Wirren und Auseinandersetzungen des spanischen Erbfolgekrieges bedeuten für das Stift und die Hofmarksleute innerhalb eines Jahres drei erneute Plünderungen durch feindliche Soldaten.

Das Stift erholt sich jedoch sehr rasch und es folgt eine grandiose Blütezeit. In die Stiftskirche ziehen in einem Zeitraum von knapp 10 Jahren Barock und Rokoko ein und 1750 bis 1770 wird das ganze Stift aufwendig, jedoch ohne Protz neu errichtet.Mitte des achtzehnten Jahrhunderts wurde die Gnadenkapelle auf dem Hohenpeißenberg und Ende des Jahrhunderts die Wildsteiger und die Böbinger Kirchen grundlegend erneuert.

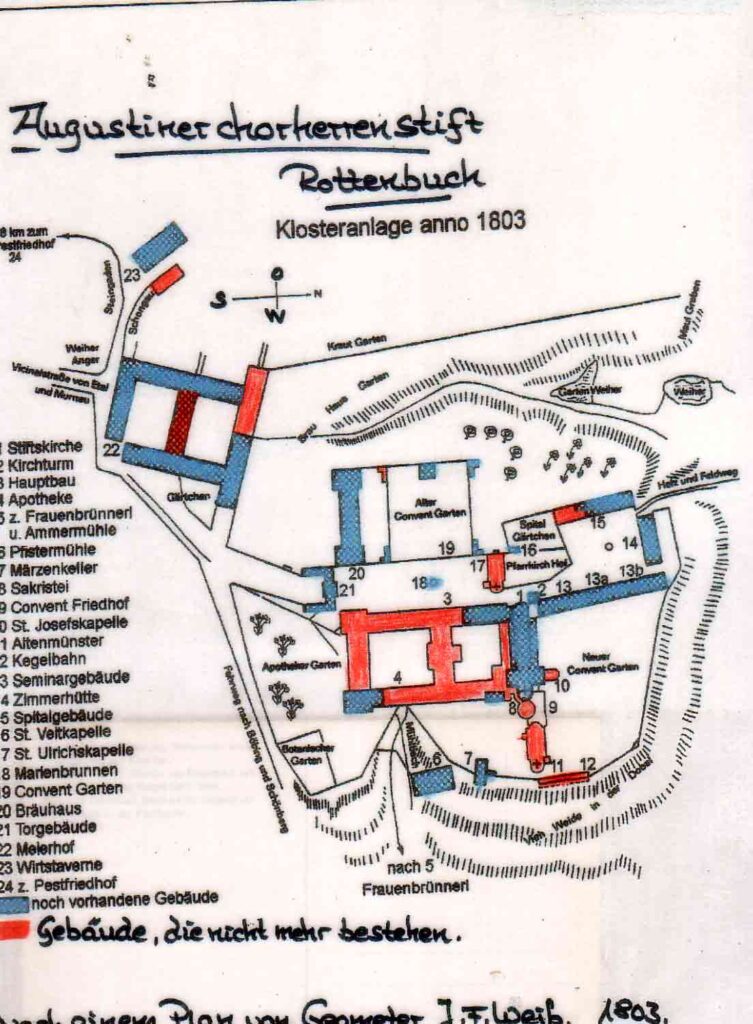

Das neunzehnte Jahrhundert beginnt mit einem Überfall von 4000 französischen Soldaten und einer neunmonatigen Besatzung. Am 21. März 1803 wird den Konventualen des Augustiner-Chorherrenstiftes Rottenbuch mitgeteilt, dass das Kloster zum 1. April des Jahres aufgehoben ist. Durch die Umsetzung des Reichsdeputationshauptschlußes wurde das Stift im 730. Jahr seit seiner Gründung säkularisiert. Die Klosteranlage, die Pfarrkirche St. Ulrich, Kapellen und Nebengebäude wurden auf Abbruch verkauft und versteigert, der gesamte Klosterbesitz, einschließlich aller Bücher der weltberühmten Klosterbibliothek, wurde in die Residenz nach München gebracht, oder verkauft und versteigert.

Rottenbuch das mit weitem Abstand bestgeführte Kloster Bayerns verfiel innerhalb kürzester Zeit in die Unbedeutendheit.

ROTTENBUCH NACH DER SÄKULARISATION

Die Säkularisierung des Augustiner-Chorherrenstiftes bedeutete nicht nur für die Chorherren, die (fast alle) Rottenbuch verlassen mussten, sondern auch für die Hofmarksleute, die Grunduntertanen, die Handwerker und Angestellten des Klosters das wirtschaftliche Aus. Die Säkularisation zerstörte ein gewachsenes Gemeinwesen, das dem einzelnen wirtschaftliches Wohlergehen und Förderung, soziale Absicherung, medizinische Versorgung und kostenlose Bildungschancen ermöglicht hatte. Mit der Auflösung des Augustiner-Chorherrenstiftes wurde das religiöse, kulturelle, schulische und wirtschaftliche Zentrum der Hofmark Rottenbuch ausgelöscht. Den Arbeitgeber für weit über 100 Arbeiter und Angestellte in der Landwirtschaft, im Gewerbe, Handwerk, Verwaltung und Dienstleistung gab es nicht mehr, wobei jedoch der abgesetzte Propst alles ihm mögliche unternahm, um den brotlos gewordenen Angestellten und Bediensteten helfend zur Seite zu stehen. Den Grunduntertanen bot sich nach vier Jahren Unsicherheit endlich die Möglichkeit gegen eine pauschalierte Geldzahlung an den bayerischen Staat – Rechtsnachfolger des Stiftes – das Eigentumsrecht an ihren Höfen zu erwerben. Die inneren und äußeren Spuren , die Klöster und Stifte in Bayern hinterlassen haben, ermöglichten jedoch auch, dass auf dem Boden von Säkularisation und Mediatisierung der moderne bayerische Staat entstehen konnte. Aus der Hofmark des Stiftes bildeten sich die drei politischen Gemeinden Böbing, Wildsteig und Rottenbuch. Auf dem hinterlassenen Erbe der Augustinerchorherren konnte auch die Gemeinde Rottenbuch entstehen.

DIE NEUE GEMEINDE ROTTENBUCH

Rottenbuch ist heute eine fortschrittliche Gemeinde im Landkreis Weilheim-Schongau, in Oberbayern, im Herzen des Pfaffenwinkels.

Seit 1978 ist Rottenbuch Sitz der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Böbing. Auf einer Fläche von 31,5 km², eingebettet in die abwechslungsreiche Moränenhügellandschaft des Voralpengebietes, leben in 26 Ortsteilen 1.800 Bürgerinnen und Bürger. Der Ortskern liegt 763 m über NN. Mehr als 100 km gemeindeeigene Straßen verbinden das Gemeindegebiet, das sich sowohl von Ost nach West , wie von Nord nach Süd jeweils 8 km ausdehnt. Über 80 landwirtschaftliche Anwesen, 60 Gewerbe- und Handwerksbetriebe mit Arbeitsplätzen für Einheimische, sowie die Einkünfte aus einem sanften Tourismus bilden im Ort selbst, neben Arbeitsstellen in der näheren und weiteren Umgebung die Grundlage für das wirtschaftliche Wohlergehen der Bevölkerung.

Die Versorgung der Bürger mit Produkten für den täglichen Bedarf decken mehrere Betriebe ab; zwei Banken und eine Postagentur bieten neben anderen Dienstleistern ihren Service an. Gaststätten und ein Café bieten ein gastronomisches Angebot für Einheimische und Gäste. Die medizinische Grundversorgung ist mit Allgemeinärzten, Zahnarzt, Heilpraktikern und einer Apotheke für den Mensch, sowie einem Tierarzt für das Vieh sehr gut gewährleistet. Verkehrstechnisch ist Rottenbuch mit der Staatsstraße 2058 und der Bundesstraße B23 gut an das nationale Verkehrsnetz angeschlossen. Für den Erholung suchenden Radfahrer und Wanderer stehen viele Wanderrouten und Fahrradwege zur Verfügung. Ammer-Amper Radweg, König-Ludwig-Weg, Meditationsweg Ammergauer Alpen und Jakobsweg führen durch Rottenbucher Flur. Seit einigen Jahren ist mit dem Pfaffenwinkler Milchweg die Gemeinde um eine touristische Attraktion für Ortsansässige und Fremde reicher geworden. Über die ehemalige Klosteranlage, die vor mehr als 200 Jahren im Zuge der Säkularisation größtenteils zerstört wurde, informiert der Klosterrundweg.

Tradition und Brauchtum werden in Rottenbuch großgeschrieben und kommen bei vielen Gelegenheiten im weltlichen Jahreslauf und bei den Festen im Kirchenjahr als gelebtes Erbe zur Geltung. Die kirchlichen Prozessionen mit Musikkapelle und Fahnenabordnungen an Fronleichnam, beim Patrozinium, bei Vereinsjubiläen und Fahnenweihen, der Leonhardiritt mit bis zu 170 Reitern, das Maibaumaufstellen, die Konzerte der Musikkapelle und Auftritte anderer Musikgruppen, die Veranstaltungen und Feste der Vereine, das Faschingstheater der Landjugend: dies alles ist Ausdruck dieser Tradition. Ein Großereignis ist der alljährlich am ersten Freitag im September stattfindende Fohlenmarkt, dem größten Kaltblut-Fohlenmarkt (mindestens) in Deutschland.

Die Menschen sind sich der historischen Vergangenheit Rottenbuchs bewusst und wissen, dass die schon fast tausendjährige Geschichte zum Fundament der heutigen Zeit aufgeschichtet wurde. Auch die Jugendarbeit der Vereine, die sportlichen Angebote für jung und alt, daneben auch die geselligen und kulturellen Veranstaltungen der Vereine für alle Gesellschaftsgruppen, tragen dazu bei, dass Rottenbuch für seine Bürger eine lebens- und liebenswerte Gemeinde ist. So ist Rottenbuch gut ausgestattet, um auch in der Zukunft den Menschen, die diesen Ort beleben, eine wirkliche Heimat zu sein, in der sie sich wohlfühlen und gerne zuhause sind.

QUELLEN

© Albrecht Bögle, Rottenbuch 2010

Literatur:

Jakob Mois hat sein Leben lang die Geschichte Rottenbuchs erforscht – vgl. dazu die Bibliografie der Schriften von Jakob Mois in:

– Jakob Mois, Kleine Schriften, Hrsg. von Albrecht Bögle und Lorenz Obermaier, Rottenbuch 2007, S. 543 ff.

– Albert Köbele, Chronik Rottenbuchs 1803 – 1945, Ms.

– Albrecht Bögle, Klosterrundweg, Ms. 2003